Corona: Zwischenbilanz eines Ausnahmejahres

Corona: Zwischenbilanz eines Ausnahmejahres

Im ersten Jahr der Corona-Pandemie hat das Universitätsklinikum rechts der Isar mehr als 700 Covid-19-Patient*innen behandelt. Es gehörte zu den ersten, das Corona-Kranke aufnahm – und auch damit begann, an Medikamenten gegen das Virus zu forschen. Während im März 2020 die Behandlung von Covid-19 für Ärzt*innen und Pflegende noch völliges Neuland war, sind sie heute entscheidende Schritte weiter.

Szene auf einer Covid-Intensivstation am Klinikum rechts der Isar

Es ist der 9. März 2020, als Anita Hollweck im Klinikum rechts der Isar eingeliefert wird. Sie ist die erste Covid-19-Patientin des Universitätskrankenhauses. Und zu diesem Zeitpunkt ist sie kaum noch ansprechbar, wie sie selbst sagt (siehe Interview unten). Privat-Dozent Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebauftragter, ist ihr behandelnder Arzt. Er glaubt von Anfang an daran, dass Hollweck es schaffen werde. 15 Tage später darf sie nach Hause. Doch in der Zwischenzeit sind bereits weitere Patient*innen dazugekommen – sie alle wurden positiv auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 getestet. Allein im ersten Jahr der Pandemie behandelt das Klinikum mehr als 700 Erkrankte.

Nur wenige Medikamente als wirksam erwiesen

„Zu Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie hatten wir wenig Erfahrung in der Diagnostik und Therapie von Covid-19“, sagt heute Privatdozent Spinner. Deshalb hätten die Ärzt*innen auf Erfahrungen von Kolleg*innen aus dem chinesischen Wuhan zurückgreifen müssen, „um mit den erheblichen Patientenzahlen zurechtzukommen“. Obwohl das Klinikum frühzeitig in großen, internationalen Studien zur Therapie von Covid-19-Patient*innen mitwirkt, fällt die Bilanz nach einem Jahr noch eher verhalten aus: „Es haben sich bis heute nur wenige Substanzen als wirksam erwiesen“, sagt Spinner.

Konkret bedeutet das: „Leider sind die antiviralen Wirkstoffe nur in der Frühphase der Infektion wirksam. Das Fenster, sie einzusetzen, ist sehr schmal; der Einsatz selbst ist nur in den ersten Stunden bis Tagen nach Infektion sinnvoll.“ Erste Studien lieferten jedoch Hinweise, dass sogenannte monoklonale Antikörper in der Frühphase der Erkrankung an Bedeutung gewinnen könnten. Spinner sagt: „Sie können das Fortschreiten bei schweren Infektionen verhindern. In der Spätphase der Infektion ist aber vor allem die überschießende Reaktion des Immunsystems ein Problem für die Patient*innen.“ Hier zeige sich „Dexamethason“ als wirksam, „um die Sterblichkeit zu reduzieren und die Erkrankungszeit zu verkürzen“. Zu anderen Substanzen liefen derzeit noch Untersuchungen.

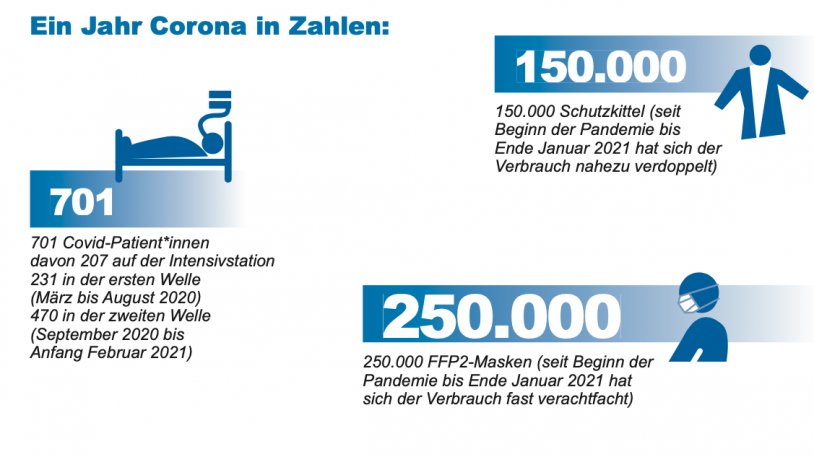

Ein Jahr Corona in Zahlen am Klinikum rechts der Isar: 701 Covid-Patient*innen, 150.000 Schutzkittel, 250.000 FFP2-Masken und 2.800.000 medizinische Mund-Nasen-Schutz-Masken (MNS)

Erfolgreiche Schutzkonzepte zur Vermeidung von Infektionen

Was allerdings von Anfang an im Klinikum gelingt: „Wir haben wirksame persönliche Schutzkonzepte zur Vermeidung der Infektionsübertragung von Patient*innen und Mitarbeitenden entwickelt“, sagt Spinner. Eine hausinterne Antikörperstudie, bei der sich rund 4.600 Mitarbeiter*innen beteiligen, belegt das im Nachgang ganz klar. In der Tat bereitet sich das rechts der Isar sehr früh für den Ernstfall vor; Anfang März 2020 steht intern fest: Die Pandemie lässt sich nicht mehr aufhalten. Die Notaufnahme wird umstrukturiert, das gesamte Klinikum und die Infektiologie werden aufgerüstet. Es gibt Sicherheitsvorkehrungen, die allesamt greifen, sobald Menschen mit einer Corona-Infektion ankommen. Ein Expertenteam aller Fachrichtungen beobachtet bis heute die Lage am Klinikum, um den Vorstand im Sinne der Sicherheit von Patient*innen und des eigenen Personals beraten zu können.

Am Anfang der Pandemie ist die Unsicherheit dennoch groß. „Natürlich hatte ich zunächst auch mal Gedanken an die eigene Gesundheit. Denn obwohl wir regelmäßig üben, wie die Schutzkleidung an- und abgelegt wird, war das erste Gefühl mulmig“, erzählt sogar Experte Spinner in einem Interview. Überhaupt ist das Informationsbedürfnis aller Mitarbeitenden gewaltig. Deshalb wird in kürzester Zeit eine Hotline eingerichtet; an „Spitzentagen“ gehen bis zu 300 Anrufe ein, eine logistische Riesenherausforderung. Zudem gibt es eine Kommunikationsplattform für Mitarbeitende. Und: Es entsteht eine Abstrichambulanz, damit sich Mitarbeiter*innen schnell und unkompliziert testen lassen können.

Allein im Jahr eins der Pandemie wurden rund 53.000 PCR-Untersuchungen auf SARS-CoV-2 durchgeführt, davon knapp 10.000 bei Mitarbeitenden. Das Institut für Virologie unter der Leitung von Prof. Ulrike Protzer untersucht inzwischen auch Sars-CoV-2-Nachweise mit mutationsspezifischen PCR-Testverfahren, die auf einer sogenannten Schmelzkurven-Analyse basieren. „Ziel ist es, schnell herauszufinden, ob es sich um eine Infektion mit einer der neuen Virusvarianten aus Großbritannien oder Südafrika handelt. Die Methode kann innerhalb von 48 Stunden ein Ergebnis liefern – und damit deutlich schneller als eine Sequenzierung des Gesamtgenoms von Virusproben, die zehn Tage dauert. Das neue Verfahren sucht spezifisch nach den jeweiligen Mutationen, für die es angelegt ist“, erklärt Prof. Protzer. Im Rahmen der Testverordnung blieben allerdings Sequenzierungen weiterhin erforderlich, „um andere oder neue Mutationen zu erkennen“. Die Kosten dafür seien durch die Testverordnung gedeckt.

Die Mutationen: Sie sind die neue Herausforderung der Corona-Pandemie. Einer Pandemie, die schon sehr lange Menschen weltweit in Atem hält. „Das Auftreten und der Import der besorgniserregenden Varianten ist nur eine Frage der Zeit“, sagt auch Spinner. Und: „Insbesondere Mutationen, die mit einem hohen Risiko erhöhter Übertragung einhergehen, sollten wir wirksam entgegentreten.“